亀岡生まれの偉大なる芸術家

◆年表

明治4年 京都府南桑田郡曽我部村(現、亀岡市)穴太で上田喜三郎・王仁三郎は生まれる。

昭和23年1月19日昇天 享年77才(数え年)。

上田喜三郎は上田よねと吉松(婿)の長男として生まれた。上田家には王仁三郎から七代前の先祖に上田主水・円山応挙を出している。

明治31年旧2月 27歳『高熊山岩窟修行』、王仁三郎聖師の宇宙観は生誕の地、亀岡穴太の高熊山の修行によって確立する。27才の早春、7日間神霊界を探訪する。その時、神の意思(本来この地上を楽園として創造した)をこの地上に実現化する使命が王仁三郎に託されていたのである。

大正10年『霊界物語』、出口王仁三郎聖師は、人類の危機を救うため、81巻にわたる「霊界物語」を口述する。

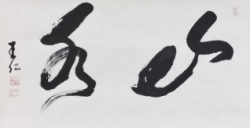

『芸術観』「芸術は宗教の母なり」と王仁三郎師の芸術観を表現した言葉である。「洪大無辺の大宇宙を創造したる神は大芸術家でなければならぬ。天地創造の原動力、これ大芸術の萌芽である」とのべた。さらに「芸術と宗教」の一体を説くとともに、自ら、自然を愛し芸術に親しんだ。文筆、絵画、書、陶芸、短歌など多岐にわたり芸術的才能を発揮し、その作品は膨大な数にのぼった。それら作品の中で、もっともつよく人々を驚嘆させたのは、晩年に全精力を注いだ手造りの楽茶琓・耀盌であった。

昭和24年(1949)2月6日加藤義一郎氏(評論家)が金重陶陽氏(備前焼人間国宝)宅でこの茶碗を初見して驚嘆、当日の列車の中で、これを「耀盌」と名付けたという。のちに耀盌をはじめとする作品は、欧米6カ国の13都市において開催された「王仁三郎とその一門の芸術展」で展示され、大きな反響をよんだ。 ★「出口王仁三郎」参考にする。

◆耀盌について

出口直日三代教主(談)

「父(王仁三郎)の耀盌は、陶車によらず手造りで、父の全霊を指先に集中して、一指、一指から、土の一塊一塊に念力を移しつつ、その一瞬一瞬に、地の上に神の国をさだめまつる祈りをこめて、たんねんに形造ったものです。

盌体の持つ豊かな広がり、神界の輝きそのままの色彩、天象の紋理をひめたこまやかな刺孔(簓であけられた穴)、たしかに父の祈りは生き生きとしています。」

耀盌の無数の小さな穴は、特別に作ったササラのもので、一念一突、聖師が「惟神霊幸倍坐世・かんながらたまちはえませ」の言霊をこめられながら打たれました。

当店では、聖師の「楽焼茶琓」を初期楽焼・前期楽焼(前期耀盌)・後期楽焼(耀盌)に分けております。

王仁三郎は楽焼茶盌を、日用品や芸術品として作ったのではなく、神器として作った。後期楽焼は「惟神霊幸倍坐世」と唱えながら作り、一つ作るのに千回も唱えたという。

◆初期楽焼

大正15年2月から昭和4年

一番最初の楽焼は、大正15年(1926年)1月24日に王仁三郎が買い物で京都に行った際、大丸百貨店で即席の楽焼窯が催されており、王仁三郎は自ら絵付けをして焼いた茶碗を10個ほど持ち帰った。茶碗の外側には「光照」と文字が揮毫されてあり、光照殿の完成記念として配ったようである。これが王仁三郎が楽焼を始めた最初とされる。

当初は素焼きの茶碗を大量に購入し、王仁三郎が「絵付け・色付け・書」を描(書)いて、電気窯で焼き上げるというスタイルで作陶が行われていた。

初期の作品で特筆すべきは「斎入(さいにゅう)」である。大正15年2月6日に天恩郷に電気窯が入った。2月8日から12日にかけて斎入が生まれた。

斎入とは粟状の粒々が内も外も全部一緒に盛り上がり、光によって変化しつつ、微妙に輝いている。十個は内外両面に素晴らしく出ており、十五個は内面だけ、五個は一部分だけでており、合わせて三十個である。現存するのはほんの数個である。

◆前期楽焼(前期耀盌)

昭和4年7月から昭和10年12月

昭和4年(1929年)7月20日に天恩郷に楽焼製作所の「清楽舎」、後の「蓮月亭」が竣工する。その隣に楽焼窯が作られ「亀楽窯」と命名された。この亀楽窯を作ったのは京都清水の陶工の佐々木吉之介(佐々木松楽の父)である。

「手づくり楽焼茶碗」を始める。

王仁三郎は前期の作陶の時から「茶琓」という文字を使っている。

※前期楽焼の作品は、第二次大本事件で綾部・亀岡の両聖地はもとより全国の信徒宅を捜索した警察によって没収され、あるいは破却されて、今日ではわずかしか残っていません。

◆後期楽焼(耀盌)

昭和19年12月末から昭和21年3月

第二次大本事件で投獄された王仁三郎は、獄中にいる時から、楽焼茶碗で天国の姿を表現したいという意欲を持っていた。京都清水の窯元・佐々木松楽の協力で昭和19年(1944年)12月28日に下焼きがなされた。年が明けて昭和20年元旦に、その茶碗に染筆、1月3日に釉薬を塗り、約60個の楽焼茶碗が完成した。これが後期楽焼(耀盌)作陶の始まりである。

以後、王仁三郎の「手づくり楽焼茶碗」作りがほぼ連日続けられた。(耀盌の誕生である。)

作業は昭和21年(1946年)3月に36回目の窯出しをもって終わりとなった。耀盌の個数については3000個以上と推測されている。

後期楽焼茶碗(耀盌)には王仁三郎が命名した「天国廿八」など天国シリーズの銘が付いているものがある。聖師が箱書きをし、銘を付けられたものはほんの少しである。

※昭和24年(1949)2月6日、陶芸評論家の加藤義一郎により「耀盌」と命名される。

※加藤氏が昭和24年(1949年)『日本美術工芸』3月号で「耀盌顕現」という記事を書いている。

■昭和24年10月、東京美術倶楽部で耀盌の展示会が開かれることになり、その前日に東京博物館の応挙館で下見会が行われた。

陶磁協会の会長の大河内正敏博士が来場。

(上記載は各耀盌資料より引用する)

王仁三郎聖師(談)

前期楽焼茶碗・後期楽焼茶碗の作陶当時に於いて

聖師は「ワシの茶碗は格好などで値打が決められては困る。これで、湯でも水でも飲んでくれたら、それで霊的に人の病が癒え、精霊が健全になる。そのために、自分は一生懸命心の中で惟神霊幸倍坐世(かんながらたまちはえませ)と唱えつつ神器として作っているのだ。判る人には判る。霊的なものを現実の世界の価値で批判されては、神様も苦笑ものだ」といわれていた。

「今は楽焼じゃあ。これもお茶を飲むための楽焼ではない。神器とするのである。後には御神体にするのもあろうし、これにお水を入れて飲めば病気が治り、身体が健康になるという身心浄化の神器のつもりでワシは造っておる。それを茶を飲むためのものと考え、良いの悪いのといろいろ批評する者がある。分らん者は仕方がないから、説明もせず黙って造っているのじゃ。お前は分ってくれるじゃろう」と言って声をあげて笑っておられた

「この楽焼は後の世になったら国魂になるのやで。わしはこれをひねる時、何千遍も竹のササラでつつきながら『惟神霊幸倍坐世、惟神霊幸倍坐世』を唱えている。これにはわしの魂が焼きこんであるのやで。だからわしはこの楽焼を焼くのはしんどい。しかしこうして焼いておかんとわしの手形が後の世に残らんでナ」

王仁三郎の歌日記の中の一首〈心力を籠めて造りし楽焼の茶碗に魂(たま)は永久(とこしへ)宿る〉

★高熊山は亀岡市曽我部町にあり、市の中心部から西方へ車で約15分くらいです★

資 料

出口王仁三郎 おすすめサイト

| ●出口王仁三郎の耀盌・大本本部 |

| ●ギャラリーおおもと東京本部 |

| ●大本東京本部の所蔵作品 |

| ●愛善苑・出口王仁三郎とは |

| ●霊界物語ネット |

| ●耀盌 詳細 オニペディア |

| ●大本 霊場 沓島・冠島、神島、高熊山、鉢伏山 |

| ●出口王仁三郎 ウィキペディア |

「神気」が出ております。

出口王仁三郎・耀盌

出口王仁三郎・耀盌

出口王仁三郎・前期耀盌

頁を

頁を