☆ 是非、この頁をご一読ください ☆

特別展示室へ ➡

作品目次に戻る

☆ 是非、この頁をご一読ください ☆

出口なお開祖・出口王仁三郎聖師

☆ 是非、この頁をご一読ください ☆

掲載品

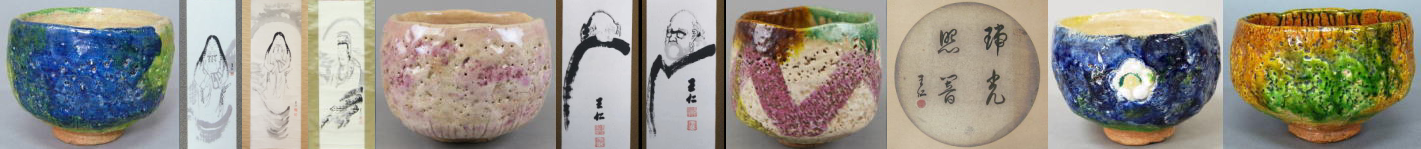

「古美術山水」地元亀岡に於いて、王仁三郎聖師にご縁をいただきまして40年余り。耀盌をはじめ、数々の作品をお取り扱いさせていただきました。 当サイトの掲載してます作品は全て「真作・真筆」保証のものです。 昨今、いろいろなサイトで耀盌の贋作・偽物が数多く出回っているようです。本当に心苦しい限りです。また、他サイトの本物の画像を無断で使い、販売を装う詐欺行為も確認いたしております。海外からのようです。 一般の方が、分からずに贋作を本物と思い購入されて、「お水」をお飲みになる場合があるようです。健康的にも心配いたします。 信頼できるところからご購入されますように、くれぐれもご注意くださいませ。良き出会いをされますことをお祈り申し上げます。 当方へお譲りいただいておりますほとんどの作品は、「大正時代から昭和時代に聖師の側近として活躍された幹部の方・聖師に共感して大きなご支援をされた信徒の方・聖師の教えを信仰された信徒の方」そのようなお方が授かってこられた作品をお譲りいただいております。 また、そのほかでも「良いと思う作品」があれば求めております。 長年の間、聖師の作品を数多く取り扱いさせていただきました。今後、聖師の作品が「それ相応な評価」になって行くことと思います。 ※聖師は前期楽茶碗の箱に「真如楽焼 薄茶々琓」と書かれております。 耀盌 (耀琓)☆聖師資料より引用 王仁三郎聖師の作品の中で、もっともつよく人々を驚かせたのは、晩年に(昭和19年12月末から昭和21年3月)全精力を注いだ手造りの楽焼茶琓(耀盌) であった。 昭和47年(1972年)から渡欧米。 耀盌をはじめとする作品は、欧米6カ国13都市における海外芸術展「王仁三郎とその一門の芸術展」で展示され大きな反響をよんだ。 ☆耀盌命名 昭和24年(1949年)2月6日、陶芸評論家の加藤義一郎が金重陶陽(備前焼人間国宝)宅で「天国二十八」「御遊」の茶碗を初見して驚嘆(フランス油絵のような鮮やかな色彩美)当日の列車の中で、これを「耀盌」と名付けたという。 加藤義一郎が昭和24年(1949年)『日本美術工芸』3月号で「耀盌顕現」という記事を書いている。 ☆大本の公式サイト・大本と芸術(新聞連載コラム) 耀盌の天国二十八が掲載、頁の中ほどに王仁三郎聖師の書「光」が掲載されております。 今回の特別展示室は、「天国三十五」「お筆先」をはじめといたしまして、最高級の作品を展示いたしております。 「耀盌」の作品集に掲載されてます所載品も二碗ございます。 ☆箱書について 前期楽焼茶琓(前期耀盌)などには聖師の箱書があるものが多少ございます。 後期楽焼茶琓(耀盌)のほとんどの茶碗には聖師の箱書はございません。 のちに出口すみこ二代教主・出口直日三代教主が「極メや銘を箱書」をされているものがございます。 「天国シリーズ」の耀盌には、聖師が「天国〇〇〇」の銘を箱書をされております。箱に拇印を押されております。 耀盌の作陶期間1年と少しです。作られた数は3000個余りと言われております。作陶より100年の時が経ち、現存するものは、より少なくなってきてると思います。 ※昨今、王仁三郎聖師の教え・魅力が広まると共に、「耀盌」の評価もかなり上がってきております。 書 画掲載の絵画「観音さま」は観音さまの中でも優れたものです。 掛軸の共箱、聖師が箱書きをされたものは本当に少ないです。 今回は出品いたしております。 今回、書画に関しましても、優れた珍しいものばかりを吟味いたしまして、展示・掲載いたしております。 お筆先ついて 出口なお開祖の「お筆先」は半紙で20万枚以上も書かれたと言われております。そのほとんどが燃やされたり、第二次大本事件の弾圧で焼かれたりしてほとんどが残っていないようです。 「お筆先」は半紙に書かれたものがほとんどで、半紙以外で大きなものに書かれたのは極めて少ないです。 のちに信徒さんにより写経のように書き写されたものが数あるようです。 =特別展示室の作品について= 「お筆先」 明治38年に書かれたものです。大作で凄く立派なもので王仁三郎聖師の極めの箱書もございます。 もう一点のお筆先は、大信徒の方からのものです。 「光」 聖師の多くの書籍に掲載されております代表的な「光」の書と瓜二つ(うりふたつ)と言えるものです。たぶん同じ時期に書かれたものでしょう。大きくて迫力満点です。最高のご神体「光=天授の真理」「大天主太神」です。 大正から昭和の初めに書かれたものです。 ☆宗教書籍引用 ※宗教において、「光」は普遍的なシンボルであり、神や仏の存在、智慧、慈悲、救済を象徴しています。光は、迷いを打ち破り、心を清め、希望を与え、心の闇を照らし、真理や悟りへと導く力があると信じられています。 ※多くの宗教で「光」は重要な象徴として扱われております。 仏教では仏の智慧や慈悲を、キリスト教では神の存在や救済の光を、そして神道では神々や自然の恵みを表現する言葉として「光」が使われています。 「天光祥雲 地溢瑞気」 「天に光が満ちあふれて良い兆しがある。地にめでたい気が満ちあふれている。」 大正から昭和の初めに書かれたものです。 ※大正時代から昭和初期に貴重な作品を聖師から頂かれた大幹部、聖師との関係の貴重な資料を掲載いたしております。 「豪商 上瀧氏」のご紹介へ⇒ 初期楽焼・前期楽焼・後期楽焼当店では、聖師の「手づくりの楽焼茶琓」を初期楽焼・前期楽焼(前期耀盌)・後期楽焼(耀盌)に分けております。 王仁三郎は楽焼茶盌を、日用品や芸術品として作ったのではなく、神器として作った。「惟神霊幸倍坐世・かんながらたまちはえませ」と唱えながら作り、一つ作るのに千回も唱えたという。 ◆初期楽焼◆ 大正15年2月から昭和4年 ※初期の頃は、素焼きの茶碗を大量に仕入れて、その茶碗に絵付けや書を描かかれ、電気窯で焼き上げるというスタイルで作陶が行われていた。 ◆前期楽焼◆ 手づくり楽焼茶碗=前期耀盌 昭和4年7月から昭和10年12月 ※前期耀盌の作陶は、昭和4年(1929年)7月20日に天恩郷に楽焼製作所の「清楽舎」(後に「蓮月亭」と改名)が竣工する。その隣には楽焼窯が作られ「亀楽窯」と命名された。「手づくり茶碗」を始める。 ※前期楽焼は、第二次大本事件(昭和10年12月)で綾部・亀岡の両聖地はもとより全国の信徒宅を捜索した警察によって没収され、あるいは破却されてしまい、今日ではわずかしか残っておりません。 ◆後期楽焼◆ 手づくり楽焼茶碗=耀盌 昭和19年12月から昭和21年3月 昭和19年(1944年)12月28日の夜、松楽宅を訪ね、土をひねり、下焼きがなされた。 昭和20年元旦に、その茶碗に染筆、1月3日に釉薬を塗り、約60個の楽焼茶盌が完成した。これが後期作陶の始まりである。 ※作陶期間は、わずか1年3か月ぐらいです。手づくりで3000個余りが作られました。

耀盌から白い光「神気」が出ております。  その他撮影時の照明により画像と作品との色合いが若干異なる場合がございます。 是非とも、ご来店いただいて作品をご覧いただければ幸いです。 ご来店の際には、必ずご予約をお願い申し上げます。突然お越しになられた場合には、店主が留守でご覧いただくことをお断りすることもございます。完全予約制です。ご了承くださいませ。 みなさまに良きご縁となられましたら幸いです。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 |